Prosperität

Wie lässt sich ein ganzheitliches Konzept für den Wohlstand vieler anstatt nur einiger weniger umsetzen?

Wie lässt sich heute ein ganzheitliches Konzept für den Wohlstand aller umsetzen? Was bleibt privat und was sind öffentliche Güter, Dienstleistungen, Institutionen, aber auch Verantwortlichkeiten? Wie können wir die tief greifenden Veränderungen, die uns bevorstehen – in Bezug auf das Klima, die Technologie und das Zusammenleben der Menschen – mitgestalten und bewältigen? Wer wird neue Allianzen der Verantwortung bilden? Was wir jetzt brauchen, sind kühne Initiativen.

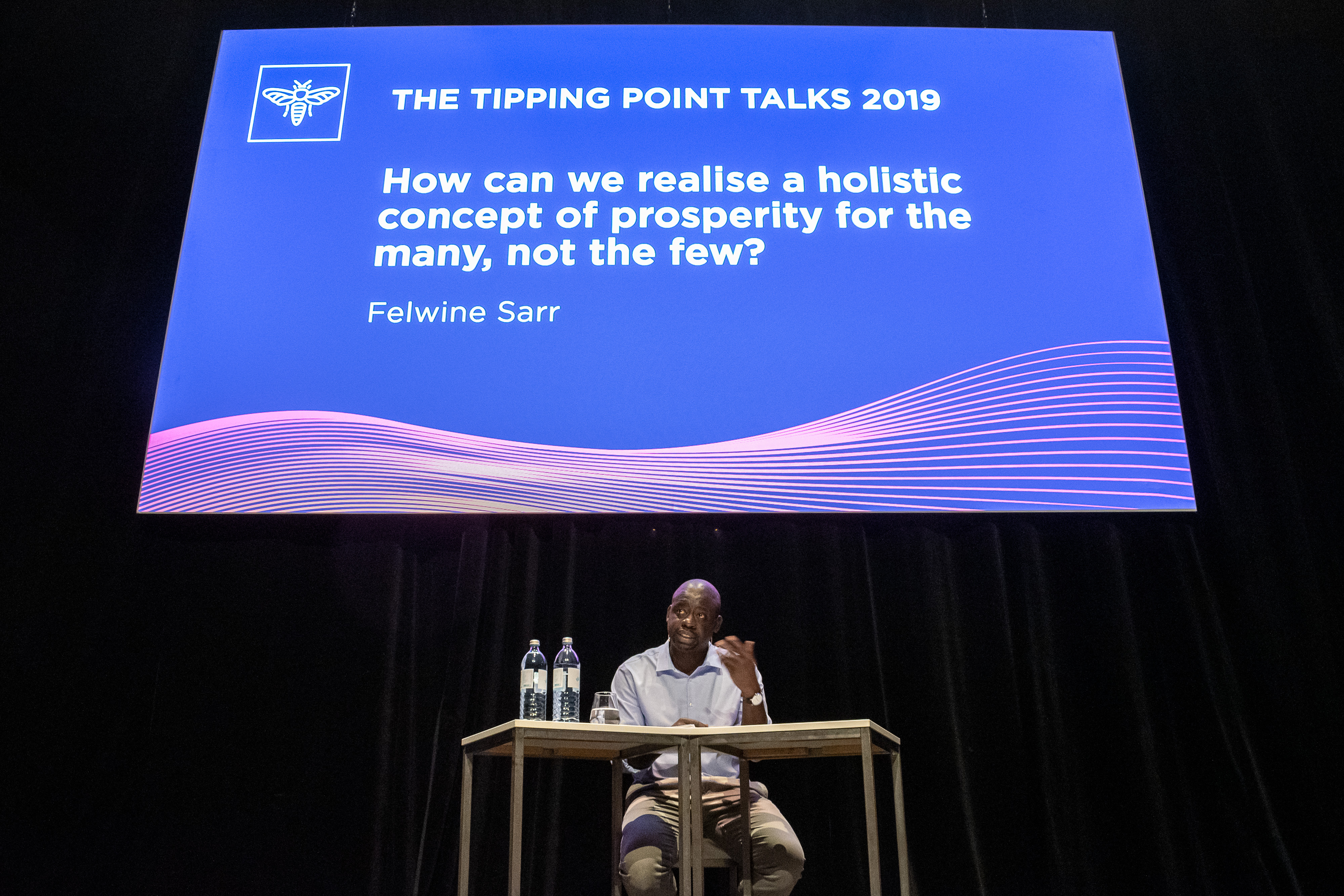

Dies ist die Niederschrift des Vortrags von Felwine Sarr, den er am 27. November 2019 in Wien im Rahmnen der insgesamt vier Tipping Point Talks 2019 der ERSTE Stiftung zum Jubiläum 200 Jahre Sparkassenidee in Österreich gehalten hat.

Transkript

Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich wirklich sehr, heute Abend hier zu sein, und ich möchte mich ganz herzlich bei Boris und Verena für die freundliche Einladung und den warmherzigen Empfang, den sie mir bereitet haben, bedanken. Genauso möchte ich all jenen danken, die dazu beigetragen haben, dass ich heute hier sein darf: Ivan, Evelyne und vielen mehr.

Ich wurde gebeten, über ein Thema zu sprechen, das mir als Ökonom besonders am Herzen liegt. Als meine Wahl vor vielen Jahren auf diese Studienrichtung fiel, traf ich eine Vernunftentscheidung. Ich sagte mir, dass in der Wirtschaft bzw. der Wirtschaftswissenschaft Arbeit auf mich warten würde, und damals – wie auch heute noch – wurde der afrikanische Kontinent als ein Kontinent dargestellt, der wirtschaftliche Entwicklung dringend notwendig hatte, und wirtschaftliche Fragen standen überall im Mittelpunkt. Ich entschied mich für diese Disziplin, weil ich den Ehrgeiz hatte, einen kleinen Beitrag zu mehr Wohlergehen zu leisten. Heute, viele Jahre später, stellt sich uns die folgende Frage: Wir können wir mehr Wohlergehen und Prosperität für so viele Menschen wie möglich schaffen? Bevor ich meinen Vortrag beginne, möchte ich Ihnen in Erinnerung rufen, dass sich die ersten Ökonomen im 18. und 19. Jahrhundert die Frage nach der Moralphilosophie stellten, zu einer Zeit, als die Wirtschaftswissenschaft noch nicht als eigene Disziplin, sondern im Rahmen der Moralphilosophie gelehrt wurde. John Stuart Mill und andere fragten sich, wie man es bewerkstelligen könnte, dass die Wirtschaft als Wissensordung zum Wohlergehen möglichst vieler Menschen beiträgt.

Eröffnung

Prosperity. Ein filmischer Essay

15′, NGF Geyrhalterfilm

Grussworte

Boris Marte, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ERSTE Stiftung

Vortrag

Felwine Sarr: Wie lässt sich ein ganzheitliches Konzept für den Wohlstand vieler anstatt nur einiger weniger umsetzen?

Bühnengespräch

Christoph Badelt, Österreichisches Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO)

Nikolaus Griller, Vizepräsident der Jungen Industrie

Sergiu Manea, Banca Comerciala Romana

Shalini Randeria, Instituts für die Wissenschaften vom Menschen (IWM)

Felwine Sarr, Gaston-Berger-Universität

Sigrid Stagl, Institute for Ecological Economics an der WU Wien

Ivan Vejvoda (Moderation), Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM)

Zuallererst möchte ich feststellen, dass wir uns inmitten einer Krise befinden. Worin besteht diese Krise? Ich meine damit, dass sich die neoliberale Wirtschaft, so wie wir sie kennen, in einer Krise befindet, und dass die Symptome dieser Krise einerseits die verschiedenen Ausprägungen von Ungleichheit sind, aber vor allem die Tatsache, dass die große Mehrheit der Weltbevölkerung innerhalb dieses Systems nicht in der Lage ist, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Insofern hängt diese Krise für mich nicht so sehr mit den Ausbrüchen der Finanzkrise (etwa im Jahr 2008 oder wie wir sie in jüngeren Jahren erlebt haben) zusammen, sondern mit der Tatsache, dass die Wirtschaftswissenschaft als Disziplin ihre grundlegende Mission nicht erfüllt. Die Mission, die sie sich ursprünglich auf die Fahnen geheftet hatte, war es nämlich, einen Beitrag zum wachsenden Wohlergehen möglichst vieler zu leisten oder dieses sicherzustellen.

Es stimmt, dass wir in einer Welt der Globalisierung und Internationalisierung des Handels leben, aber wenn man diese genau unter die Lupe nimmt, erkennt man, dass eine der bedeutsamsten Konsequenzen dieses globalisierten Handels eine Privatisierung der Handelsprofite ist (nur eine kleine Minderheit profitiert von den Handelsgewinnen) und die Kosten und Risiken dabei aber von allen geteilt werden. Wo es also Kosten und Risiken gibt, werden diese von einer überwältigenden Mehrheit gemeinsam getragen. Die Folgen dieses Systems sind, wie wir mittlerweile wissen, ein enormer ökologischer Fußabdruck, klimatische Veränderungen, ein ökologischer Notfall, das Zeitalter, das wir Anthropozän genannt haben, da die Existenz des Menschen so bedeutsam geworden ist, dass die Auswirkungen auf das Biotop, wie wir fürchten, unumkehrbar geworden sind.

Diese Krise ist im Endeffekt auch die Krise einer Weltordnung, die ihren grundlegenden Sinn verloren hat. Es ist eine Krise der Sinnhaftigkeit, die dadurch zum Ausdruck kommt, dass die Technik und das Know-how die Macht über Sinn und Ethik übernommen haben. Diese Krise ist in einer mechanistischen Kosmologie und einer utilitaristischen Vision verankert, die aus dem 19. Jahrhundert stammen, und entsprang einer Epistemologie, die die Ordnung, den Fortschritt und die Rationalität als vorrangig betrachtete. Episteme verstehe ich hier im Foucaultschen Sinn als Einheit aller Glaubenssätze einer Epoche. Jede Epoche hat ihre Glaubensgrundlagen und ihre Art, die Realität rund um ihre Werte und ihren Glauben zu ordnen.

FELWINE SARR

Felwine Sarr ist senegalesischer Sozialwissenschafter, Schriftsteller und Musiker. ER ist seit 2009 Professor für Ökonomie an der Gaston-Berger-Universität in Saint-Louis (Senegal). Sein bekanntestes Werk ist Afrotopia, in dem er sich für eine Neuerfindung Afrikas und eine radikale Loslösung von der postkolonialen Vergangenheit des Kontinents ausspricht. 2018 verfasste Sarr gemeinsam mit der französischen Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy im Auftrag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen wissenschaftlichen Bericht über die Restitution von Kolonialkunst.

Foto: © Antoine Tempé

Die Anthropologie hat uns gezeigt, dass sämtliche menschliche Gesellschaften auf einer Erzählung, einer Gründungserzählung oder, besser gesagt, einem Gründungsmythos basieren. Dieser Mythos dient in gewisser Weise dazu, uns die Welt und ihren Aufbau zu erklären. Er bringt bestimmte Werte hervor, die untereinander hierarchisch organisiert sind. Und oft wird dieses Narrativ durch einen sozialen oder linguistischen Code konzeptualisiert, den sämtliche Mitglieder dieser Gruppe von Menschen oder dieser Gemeinschaft verinnerlicht haben. Jeder menschlichen Gemeinschaft liegt ein symbolischer Code zugrunde, der es ihren Mitgliedern ermöglicht, relativ eindeutig zu denken, zu sprechen, und die Wirklichkeit um sie herum zu erfahren. Moderne Gesellschaften, vor allem die westliche Industriegesellschaft, kommen an diesem Aufbau nicht vorbei. Diese Gesellschaft hat das Bedürfnis, ihre Entwicklung zu legitimieren. Sie hat das Bedürfnis, ihre Aneignung der Zukunft durch ein Narrativ oder eine Mythologie zu legitimieren, die ihre Kosmologien und gesellschaftlichen Ideologien widerspiegelt.

Aus dieser Perspektive kann man den ökonomischen Diskurs als dominant betrachten, man kann davon ausgehen, dass er in der industrialisierten Gesellschaft wie ein „Ökomythos“ funktioniert, der die Aufrechterhaltung der industriellen sozialen Ordnung garantiert. Aus diesem Ökomythos speist sich die Darstellung des Universums und der Gesellschaft, er legitimiert die Institutionen, verankert Überzeugungen, formt unsere Art zu leben und zu denken und damit auch die Anordnung und Struktur der Realität auf eine Weise, die der ursprünglichen Botschaft des Narrativs entspricht.

Wenn das Narrativ Wohlergehen, Wachstum, Fortschritt und Gleichheit als Ziele und Schlüsselkonzepte ausgibt, hat der Mythos bzw. das Narrativ oder der Ökomythos die Aufgabe, die Wirklichkeit rund um diese Überzeugungen anzuordnen. Der ökonomische Diskurs hat sich in eine Sprache verwandelt, die die Etablierung des symbolischen Codes sicherstellt. Dieser Code wiederum wird von einer Gemeinschaft genutzt, um zu kommunizieren, zu denken und die Realität zu erfahren. Ebenso hat sich in unserer Realität eine Hegemonie der wirtschaftlichen Ordnung und des wirtschaftlichen Diskurses bemerkbar gemacht. Und diese Hegemonie des wirtschaftlichen Diskurses ist so mächtig, dass sie es schafft, die Realität zu verschleiern und einen Diskurs hervorzubringen, der sich deutlich von der Realität unterscheidet.

Der Mythos lautet: Wohlergehen, Wachstum, Fortschritt, Gleichberechtigung. Das alles sind die Schlüsselbegriffe dieser Kosmologie. Wenn man jedoch die Weltlage betrachtet, wird einem bewusst, dass all das nicht gegeben ist, und dass diese Weltwirtschaft, das System, in dem wir leben, im Gegenteil tiefgehende Ungleichheiten verursacht. Diese Weltwirtschaft ist auf die Erwirtschaftung eines Mehrwerts durch Handelsverkehr sowie die weltweite Verteilung dieses Mehrwerts oder des produzierten Werts ausgerichtet. Sie ist jedoch auf einem strukturell ungerechten Welthandel aufgebaut und führt daher auch zu einer ungerechten Verteilung der erwirtschafteten Werte, des Know-hows und der technologischen Innovationen. Es ist ein System, das unfairen Wettbewerb zwischen den Märkten und den Produzenten an verschiedenen Orten der Welt hervorbringt: Einige subventionieren ihre Produzenten und ihre Landwirte, errichten gleichzeitig kommerzielle und nicht kommerzielle Barrieren, agieren aber zeitgleich ohne jegliche Hindernisse auf den Märkten der anderen. Dieses System bringt Monopole, angeborene Privilegien, politische Renten, Asymmetrien und die Dominanz über ganze Segmente der Weltwirtschaft mit sich.

Wenn wir uns eine Welt wünschen, in der deutlich mehr Gerechtigkeit und Wohlstand für alle herrschen, ist es vielleicht an der Zeit, an der Einführung von Regeln für eine wesentlich gerechtere Verteilung des globalen Mehrwerts zu arbeiten. Die WTO ist ein solcher Ort, an dem Regeln definiert und Verhandlungen geführt werden. Sie ist auch ein Ort, an dem an internationalen Handelsgesetzen gearbeitet wird. Während des Wirtschaftsstudiums lernt man, dass der Handelsverkehr den Ländern zum gegenseitigen Vorteil gereicht, dass es komparative Vorteile gibt, die sie ausspielen können und dass vom Handel jeder profitiert. Soweit die Theorie. In der Realität beobachten wir jedoch, dass dieser Handel keine gegenseitigen Gewinne hervorbringt und dass wir uns zeitweise in einer Art Nullsummenspiel befinden, in dem manche das gewinnen, was andere verlieren, und dass die internen Strukturen, die den Handel regeln, grundlegende Ungleichheiten produzieren. Das wäre also der erste Weg, den es zu beschreiten gilt: an Regeln zu arbeiten, die die globale Verteilung des Mehrwerts wesentlich gerechter gestalten.

Während wir diesen poetischen, fast wie einem Traum entstammten Film gesehen haben, wurde mir nicht nur die große Vielfalt, sondern auch die eklatante und frappante Kluft zwischen den unterschiedlichen Lebensstandards bewusst. Für mich war das wie eine Allegorie auf die Welt. Man hat klar gesehen, dass das eine Realität unserer Welt ist. Eine andere Option wäre es, an der besseren Verteilung des Reichtums und einer gerechteren globalen Wirtschaft zu arbeiten. Dieser Idee folgend könnte man durch verschiedene Mechanismen zur Finanzierung der Entwicklung einer nachhaltigen, gesunden, ökologisch verantwortungsvollen Wirtschaft in den verwundbarsten Gegenden, die wir gemeinhin Global South nennen, beitragen, und zwar mit Entschlossenheit und in dem Bewusstsein, dass wir von diesem asymmetrischen System profitieren und dass wir, wenn wir die Welt verändern möchten, den Wohlstand grundlegend umverteilen müssen. Das erfordern sowohl unsere Ethik als auch die globale Gerechtigkeit. Es geht vielleicht gar nicht so sehr um Solidarität, sondern um globale Gerechtigkeit und Chancengleichheit. (…) Wenn man etwa in den Amazonas fährt, findet man dort ein etabliertes Ökosystem vor, dessen BewohnerInnen ihr eigenes Territorium unter Kontrolle haben und funktionierende Wirtschaftsbeziehungen aufgebaut haben. Dort soll nun eine Extraktionsindustrie errichtet, die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt auf den Kopf gestellt und dafür gesorgt werden, dass wir unseren Zugang zur Wirtschaft auf der ganzen Welt als den einzig richtigen durchsetzen können, anstatt Raum zu schaffen für die verschiedenen Ausprägungen dessen, was ich „Ökonomizität“ nenne, also jegliche Form wirtschaftlichen Handelns.

Foto: © ERSTE Stiftung / APA-Fotoservice / Jacqueline Godany

Es ist wichtig, die Wirtschaft bzw. die Wirtschaftswissenschaft, die sich als Wissensordnung etabliert hat, als Disziplin zu unterscheiden von den althergebrachten wirtschaftlichen Praktiken, die sich im Laufe der Menschheitsgeschichte herausgebildet haben und die der theoretischen Formulierung einer Ordnung, die zur Wissensordnung geworden ist, vorausgehen. Wir wissen, dass die Wirtschaft als Disziplin ein effizienzorientiertes System ist, das die optimale Nutzung von Ressourcen anstrebt. Auf die Diskussion der formellen und substanziellen Definitionen innerhalb der Epistemologie der Wirtschaft möchte ich nicht näher eingehen, aber es ist wichtig zu wissen, dass die Ökonomie eine relativ junge akademische Disziplin ist, der in sämtlichen menschlichen Gemeinschaften wirtschaftliches Handeln vorausging. Und die Ökonomizität, also das wirtschaftliche Handeln, ist eine anthropologische Konstante in allen Gesellschaften. Keine Gesellschaft hat auf die Einrichtung einer akademischen Disziplin namens Wirtschaftswissenschaft gewartet, um wirtschaftliche Beziehungen einzugehen. Die Anthropologie lehrt uns, dass alle menschlichen Gemeinschaften, die in einem spezifischen geografischen Umfeld mit eingeschränkten Ressourcen und Bedürfnissen leben, ein Wirtschaftssystem entwickeln, das von eben diesem Umfeld und seinen Besonderheiten bestimmt ist. Die Wirtschaft, und damit wirtschaftliches Handeln, sind also reaktiv. Die Wirtschaft ist kein Naturgesetz, sondern eine gesellschaftliche Gegebenheit, also etwas, das sich soziohistorisch in einem bestimmten Kontext entwickelt hat.

Es gibt Schenkökonomien, Ökonomien des Gegengeschenks, Tauschhandel, Überflusswirtschaft, Ökonomien des Lebensunterhalts. Die Menschheitsgeschichte hat in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Arten des wirtschaftlichen Handelns hervorgebracht. Und aus diesem unerschöpflichen Erfahrungsschatz können wir lernen, wenn wir unser Wirtschaftsmodell neu gestalten wollen. Ich würde dem noch hinzufügen, dass die Wirtschaft nicht in einem Vakuum existieren kann: Jeder wirtschaftliche Prozess spielt sich in einem gewissen soziokulturellen Rahmen ab, und wirtschaftliches Handeln ist eng mit individuellen und kollektiven Entscheidungen verbunden. Die These, die ich in meinem Buch Afrotopia vorgestellt habe, besagt, dass die Effizienz eines wirtschaftlichen Systems stark an den Grad der Anpassung an den kulturellen Kontext gekoppelt ist. Sie sehen vermutlich, worauf ich hinaus will. Wir haben eine Weltwirtschaft, die auf der einen Seite die Ökonomizität fördert und auf der anderen Seite die verschiedenen kulturellen Kontexte völlig außer Acht lässt. Wir wissen, dass kulturelle Faktoren einen Einfluss auf die wirtschaftliche Performance haben. Genauso ist aber auch die Wirtschaft selbst als Disziplin ein kultureller Prozess, der eine Sicht auf die Welt entwirft. Die Wirtschaft ist nicht neutral, sie wirkt sich nicht neutral auf unseren Blick auf die Welt aus, sondern sie bringt eine spezifische und eigene Werteskala hervor.

Aber wenn wir zur Wirtschaft als Theorie des menschlichen Handelns zurückkehren, kommt im Rahmen der Wirtschaftswissenschaft oft die Frage auf, wodurch menschliches Handeln bestimmt wird. Wie entscheiden sich Menschen zwischen verschiedenen Optionen? Wie trifft man eine notwendige kollektive Entscheidung, wenn die Ressourcen eingeschränkt sind? Wir wissen, dass individuelle Entscheidungsprozesse stark vom kulturellen Umfeld des Menschen beeinflusst sind und dass dieses Umfeld mehr oder weniger die Präferenzen des Einzelnen bestimmt und seine Verhaltensweisen regelt. Als Entscheidungsgrundlage für die Erfüllung der Grundbedürfnisse – Nahrung, Wohnen, Kleidung – werden nicht ausschließlich die bestehenden Alternativen herangezogen, also die Menge der verfügbaren Waren und Dienstleistungen. Die kulturelle Matrix eines Menschen, die aus sozialen Konventionen, religiösen Überzeugungen (Ernährungs- und Kleidungsvorschriften), Kulinarik, ästhetischen Vorstellungen und ethischen Richtlinien besteht, hat die Aufgabe, die Wünsche und Bedürfnisse des Einzelnen sowie die zeitlichen und räumlichen Umstände ihrer Erfüllung zu formen.

Die ökonomische Anthropologie hat uns gezeigt, dass Spar- und Investitionsverhalten, die Anhäufung von Kapital sowie die Logik und Rationalität des Konsums kulturell bestimmt sind. Dafür gibt es unzählige Beispiele. Herskovits, der traditionelle afrikanische Gesellschaften wie etwa die Yoruba oder die Tallensi in Ghana erforscht hat, fand heraus, dass diese Völker ihre Nahrungsmittelreserven zwischen dem Ende der Trockenzeit und dem Beginn der Winterzeit ohne jegliche Zurückhaltung aufbrauchen. Rational betrachtet müssten diese Vorräte für etwaige Versorgungsengpässe gelagert werden. Im Laufe der Beobachtung ist man darauf gekommen, dass diese Verhaltensmuster keinem Mangel an Voraussicht geschuldet, sondern von kulturellen Überzeugungen geprägt sind. In diesen Kulturen haben Rituale, im Zuge derer alle Vorräte aufgebraucht werden, einen ebenso hohen Stellenwert wie der ostentative Konsum oder der Konsum aus Prestigegründen. Der Nahrungsaufnahme wird damit eine Bedeutung zugeschrieben, die über die biologische Notwendigkeit und Kalorienzufuhr hinausgeht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die verschiedenen individuellen Auffassungen des wirtschaftlichen Handelns und der Haushaltsführung niemals zufällig sind, egal, welchem geografischen Umfeld man entstammt. Diese Auffassungen sind das Ergebnis verschiedener gesellschaftlicher Bewertungen der Kategorien Zeit, Arbeit und Freizeit sowie kultureller, sozialer und religiöser Verpflichtungen. Sie sind durch die Anzahl verfügbarer Ressourcen bedingt und geben die Produktivität und den Lebensstandard des Einzelnen und der Gemeinschaft vor. Diese Überlegung gilt für die traditionellen afrikanischen, asiatischen, indischen und indianischen Gesellschaften, aber sie trifft auch auf die Marktwirtschaft zu. Ungeachtet der Tatsache, dass sich dieses Wirtschaftssystem verändert hat, bleibt der Einfluss der kulturellen Matrix der gesellschaftlichen Gruppen auf die Entscheidungspraxis bestehen.

Nehmen wir einmal unsere Wirtschaft, die moderne Weltwirtschaft als Beispiel: Sie entstand gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Westeuropa. Dieses Subsystem basiert auf theoretischen Überlegungen und Denkprozessen. Es gibt vier Menschen, die diese Prozesse besonders vorangetrieben haben: Smith, Ricardo (ein Schotte und ein Engländer), ein Deutscher, Marx, und ein Franzose, Jean-Baptiste Say, um nur diese vier zu erwähnen. Zu Beginn waren ihre Überlegungen moralphilosophischer Natur, und dann kam es zum Übergang von der Moralphilosophie zur politischen Ökonomie. Der Kanon, der diese Disziplin begründete und innerhalb dessen die Autoren Beziehungsmuster zwischen ökonomischen Variablen aufzeigten, um deutlich zu machen, welche Variable die andere beeinflusste, gründete auf Beobachtungen, die sich aus ihrem geografischen Umfeld – nämlich dem europäischen – ergaben.

An einem bestimmten Punkt hat man sich in dieser Disziplin schließlich die Frage nach der Universalität der Beziehungen zwischen den postulierten Variablen und der Axiomatik der Entscheidungsfindung gestellt. Kann man aufgrund von Beobachtungen, die innerhalb eines geografischen Umfelds gemacht wurden, darauf schließen, dass sämtliche Beziehungen zwischen diesen Variablen in der Ökonomie dieselben sind, auch wenn sie an völlig unterschiedlichen Orten stattfinden? Vergleichen Sie es mit jemandem, der ein geologisches Fachbuch publiziert, in dem er den afrikanischen Boden und seine Besonderheiten analysiert. Könnte er behaupten, dass sein geologisches Werk für die ganze Welt gilt, wenn er weder Europa, China noch Asien erforscht hat? Diese Frage stellt den theoretischen und axiomatischen Beitrag der Ökonomie in ihrer Archäologie und Historizität wieder her und zeigt, dass die Beziehungen, die wir als universal gegeben hingenommen haben, innerhalb eines bestimmten Kontextes und einer bestimmten Epoche beobachtet wurden. An dieser Stelle möchte ich die Beziehung zwischen Wirtschaft, Geografie und Kultur beleuchten, um auf die Frage zurückzukommen, die uns heute beschäftigt.

Foto: © ERSTE Stiftung / APA-Fotoservice / Jacqueline Godany

Die kulturellen Annahmen, die den ÖkonomInnen vererbt wurden, die ja auch nicht losgelöst von ihrem geografischen Umfeld existieren und einer bestimmten Kultur und damit auch einer bestimmten Sicht auf die Welt entspringen, beeinflussen ihre Fähigkeit, die ökonomische Realität, die sie beobachten, zu vermitteln, vor allem, wenn diese einem Umfeld entstammt, das nicht das ihre ist. Und der kulturelle Kontext der Ökonomie ist sowohl eine Frage der sozialen Organisation als auch der Denkweise.Ich möchte eine Hypothese aufgreifen, die in der Ökonomie einen zentralen Stellenwert besitzt, nämlich die Hypothese der Rationalität, die instrumental genannt wird: Sie beschreibt die Tatsache, dass Menschen rational handeln und ihre Entscheidungen mit Blick auf ihre Einschränkungen optimieren. Der Konsument oder die Konsumentin versucht, Nützlichkeit und Genuss zu maximieren. ProduzentInnen und Wirtschaftstreibende versuchen, ihre Vorteile unter Berücksichtigung ihrer Kosteneinschränkungen zu optimieren. Der Vorstellung des Homo oeconomicus liegt die Idee zugrunde, dass der Mensch, wenn er zwischen verschiedenen Optionen wählen muss, unter Berücksichtigung seiner Einschränkungen in erster Linie rational entscheidet. Doch wenn man sich ökonomische Entscheidungen genauer ansieht, wird deutlich, dass optimierende Verhaltensweisen zwar natürlich verbreitet sind, dass die individuellen Entscheidungen aber von mehr als nur einer rationalen Sichtweise geprägt sind. Es gibt nicht nur die optimierende Vernunft, sondern auch andere Ausprägungen der Vernunft, und die Entscheidungen des Einzelnen werden nicht notwendigerweise frei getroffen. Es kann sich auch um Entscheidungen handeln, die sozialen Einschränkungen unterworfen sind: Menschen können durchaus Entscheidungen treffen, die nicht ausschließlich ihren egoistischen und individuellen Wünschen zuzuschreiben sind. Die Entscheidung des Einzelnen wird von der Logik des Schenkens, des Gegengeschenks, der Emotion und der sozialen Gruppenpsychologie beeinflusst. Herbert Simon hat um etwa 1975 gezeigt, dass selbst diese Rationalität von der Menge an Informationen, die uns zur Verfügung stehen, eingeschränkt wird. Wir können keine optimale Entscheidung treffen, da wir nicht für jede Entscheidungssequenz über den gesamten Informationshorizont verfügen, der uns dabei helfen würde, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Die Reduktion des Konsumenten oder Produzenten auf einen Homo oeconomicus ist eine Reduktion der Vielschichtigkeit der Rationalität, die im wirtschaftlichen Handeln am Werk ist.

Ich möchte kurz noch auf die kulturelle Komponente eingehen und komme dann auf die Frage zurück, die uns heute beschäftigt. Das erste Argument lautete: Wir können über Regeln nachdenken, wie wir den Mehrwert auf wesentlich gerechtere Weise teilen können. Wir können uns eine Verteilung des Wohlstands und des Mehrwerts vorstellen, die auf dem Prinzip der globalen wirtschaftlichen Gerechtigkeit basiert. Wir könnten uns auch sagen, dass wir nicht an der Vereinheitlichung der Welt arbeiten müssen, sondern verschiedenen Formen der Ökonomizität Raum geben können, die in verschiedenen Gegenden koexistieren und denen möglicherweise unterschiedliche Rationalitäten zugrunde liegen, die es aber den Menschen gleichermaßen ermöglichen, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen, und wir könnten einsehen, dass die Geschichte diese Vielfalt hervorgebracht hat.

Afrika ist für mich ein interessantes Beispiel, weil der Kontinent am industriellen Abenteuer des 20. Jahrhunderts nicht wesentlich beteiligt war. Wirtschaftlich gesehen ist es der am wenigsten „entwickelte“ Kontinent. Aus meiner Sicht bietet sich diesem Kontinent dadurch die Möglichkeit, zu einem Ort zu werden, an dem verschiedene Formen der Ökonomizität neu erfunden werden, indem Lehren aus den Erfahrungen des 20. und 21. Jahrhunderts gezogen werden, ohne ihre Fehler zu wiederholen, und indem wieder an die ursprüngliche Funktion der Wirtschaftswissenschaft angeknüpft wird, nämlich zum Wohlergehen möglichst vieler beizutragen. In der Beobachtung des afrikanischen Kontinents stelle ich mit großem Interesse fest, dass innovative Formen der Ökonomizität umgesetzt werden, die einem wirtschaftlichen Umdenken auf globaler Ebene Vorschub leisten können, sowie Wirtschaftsformen, die in erster Linie auf Kreislaufwirtschaft und relationaler Wirtschaft basieren. Auf das Konzept der relationalen Wirtschaft – das kein afrikanisches Exklusivum ist – komme ich später noch zurück. An vielen Orten der Welt dient die relationale Wirtschaft als eine Art Gerüst für die materielle Wirtschaft. Auf die Definitionen dieser beiden Formen möchte ich ein wenig später noch eingehen. Wichtiger noch sind die Herausforderungen, denen der Kontinent jetzt und im kommenden Jahrhundert angesichts seiner demografischen Entwicklung begegnen muss und die zu einem Umdenken bezüglich der zentralen Faktoren der Wirtschaft – wie Arbeit, Handelsmarkt und Produktion – sowie des eigentlichen Zwecks der Wirtschaft führen (werden).

Bleiben wir also in Afrika, meiner wissenschaftlichen Spielwiese, und werfen einen Blick auf zeitgenössische oder traditionelle afrikanische Gesellschaften, so sehen wir, dass die wirtschaftliche Ordnung in den jeweiligen Soziokulturen eingeschrieben ist und nicht getrennt davon betrachtet werden kann. Sie ist keine Einheit für sich, sondern Teil eines sozialen Systems, das viel mehr umfasst und Eigenschaften wie Zirkularität und Reziprozität aufweist. Diese Ordnung erfüllt (oder versucht es zumindest) ihre klassischen Funktionen, etwa Lebensunterhalt, Ressourcenverteilung, Umverteilung, Produktion, Wertschöpfung, aber in all dem ist sie sozialen, kulturellen und zivilisatorischen Zwecken eindeutig untergeordnet. Die Wirtschaft dient keinem Selbstzweck, also nicht der Massenproduktion oder der Erwirtschaftung von Profit, sondern hat ganz einfach gesellschaftliche Zwecke zu erfüllen. Wer sich für den afrikanischen Kontinent interessiert, wird dort wohl auch das Aufkommen der sogenannten relationalen Wirtschaft beobachtet haben. Die relationale Wirtschaft kann man als Wirtschaft verstehen, die in erster Linie auf das Erschaffen authentischer Beziehungen abzielt, und die Herstellung dieser Beziehungen ist bereits ein Wert an sich.

Bevor noch ein Handels-, Währungs- oder anders gearteter materieller Austausch initiiert wird, geht es darum, Beziehungen jeglicher Art zwischen Einzelnen herzustellen. Diese Beziehungen positiver oder negativer Natur, die die Menschen zueinander aufbauen und im Lauf der Zeit ungeachtet jeglicher materieller Interessen verfestigen, stellen das eigentliche Substrat der materiellen Wirtschaft dar, die erst in einem nächsten Schritt folgt. Das Beziehungsgeflecht, das auf diese Art entsteht, erhält eine derartige Qualität und Macht, dass es bereits einen Wert per se darstellt. Dieses Beziehungsgeflecht kann auch außerhalb der klassischen Wirtschaft funktionieren.

Wenn man versucht, das Einkommen der Menschen in Afrika in Umfragen zu erheben, findet man heraus, dass viele von ihnen kein Einkommen beziehen, niemals gearbeitet oder einen Arbeitsvertrag gehabt haben. Aber sobald sie Teil dieses Beziehungsgeflechts sind, der Onkel, der Sohn, die Tante oder der Neffe von jemandem sind, werden sie Teil des Netzes, innerhalb dessen die Ressourcen und der Reichtum verteilt werden. Man braucht keinen Gehaltszettel und kann trotzdem arbeiten, Einkommen und Ersparnisse haben, weil man Teil dieses Beziehungsgeflechts ist, das Vorrang gegenüber der materiellen Wirtschaft einnimmt. Ein Beispiel aus meiner Familie: Meine Mutter ist Hausfrau, wie man so schön sagt, sie hat ihre Kinder großgezogen, aber ihr ganzes Leben lang niemals offiziell gearbeitet. Sie hat sich also um ihre Familie gekümmert, aber es hat ihr nie an etwas gefehlt, weil sie Teil eines Beziehungsgeflechts war, das ihr eine gewisse Form von Einkommen garantiert hat und es ihr ermöglicht hat, Ersparnisse anzulegen, was selbst manche ihrer Kinder nicht schaffen. Wenn man nun eine Umfrage machte und sie nach ihrem Einkommen auf der Grundlage ihrer Gehaltszettel fragte, würde man sie in die Gruppe von Menschen einordnen, die sich unterhalb der Armutsgrenze befinden, nachdem sie keinen Lohnzettel mit mehr als 1,50 Dollar pro Tag Einkommen über den Monat gerechnet vorweisen kann. Aber ihre Lebensrealität passt überhaupt nicht zu der Kategorie, in die man sie fälschlicherweise stecken würde.

Diese relationale Wirtschaft ist in vielen unserer Gesellschaften die Grundlage der kollektiven Intelligenz einer Gruppe. Das kann ein Unternehmen oder eine Genossenschaft sein. In jedem Fall schafft sie Mehrwert und interagiert mit der materiellen Wirtschaft. Jede sogenannte informelle Wirtschaft basiert auf diesem Kriterium der Relationalität. Tatsächlich handelt es sich dabei nicht um eine informelle Wirtschaft, sondern um eine Wirtschaft, der andere Codes zugrunde liegen als der klassischen Wirtschaft. In dieser sogenannten informellen Wirtschaft werden Darlehen ohne Garantie vergeben, weil die Vertrauensbasis bereits langfristig hergestellt wurde. Diese Darlehen stützen sich auf den Wert des mündlichen Versprechens. Auch in dieser Wirtschaftsform gibt es Ressourcenverteilung und Umverteilung, die wirtschaftliche und soziale Zwecke erfüllen. Das wirtschaftliche Handeln ist an die gesellschaftlichen Zwecke gebunden und kann nicht getrennt von ihnen betrachtet werden.

Im Senegal gibt es eine sehr bekannte Gemeinschaft, die Mouriden, an deren Beispiel die Verbindungen zwischen der relationalen und der materiellen Wirtschaft aufgezeigt werden können. Die Mouriden sind eine spirituelle bzw. religiöse Bruderschaft, in deren Kultur Arbeit und körperliche Anstrengung einen hohen Stellenwert einnehmen. Ebenso wichtig sind aber Engagement, Selbstaufopferung und das Befolgen der religiösen Vorschriften des spirituellen Anführers. Letzterer ist in der Lage, eine gewaltige Arbeitskraft für verschiedenste gemeinschaftliche Projekte zu mobilisieren, zum Beispiel um einen 45.000 Hektar umfassenden Wald zu landwirtschaftlichen Zwecken anzulegen. Die wesentlichen wirtschaftlichen Interaktionen gründen sich auf das Netz, das die einzelnen Mitglieder der Gemeinschaft miteinander verbindet. Es ist ein Beispiel einer blühenden materiellen Wirtschaft, der die Prinzipien einer relationalen Wirtschaft zugrunde liegen. Sie ist von einer Solidarität innerhalb der Bruderschaft gekennzeichnet, die wirtschaftliches Handeln ermöglicht und dabei die Transaktionskosten minimiert.

Diese Art von Wirtschaft, die man an vielen Orten der Welt und in vielen Gemeinschaften antrifft, minimiert die Transaktionskosten durch die Herstellung von Beziehungen, Sozialkapital und Vertrauen. Dieses Vertrauen und dieses Sozialkapital sind die Werte, auf die sich die materielle Wirtschaft stützt. In diesen Wirtschaftssystemen existieren Mechanismen, die Geldtransfer durch Entschädigung ermöglichen. Ein Mouride und Händler, der in die USA auswandert, muss dort keinen Kredit bei der Bank aufnehmen: Sobald er angekommen ist, wird seine Bruderschaft ihm Waren und finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Er wird sein Geschäft aufnehmen und das Darlehen zurückzahlen, sobald er Gewinn macht. Man leiht ihm das Geld ohne eine Garantie zu verlangen, weil man weiß, dass er Teil dieses Kreislaufs von Geschenk und Gegengeschenk ist und das Geld zurückzahlen wird. Dass er es tatsächlich zurückzahlen wird, ist in einer Relationalität begründet, die auf anderen Grundlagen aufgebaut wurde. Soviel zur Idee der relationalen Wirtschaft.

Der letzte Denkansatz, den ich mit Ihnen erörtern möchte, scheint mir noch viel dringlicher zu sein. Neben dem Bemühen um ein gerechteres Wirtschaftssystem und eine Ökonomizität in vielen verschiedenen Ausprägungen, die nebeneinander existieren dürfen (…), geht es um die Möglichkeit, die dominante Weltwirtschaft neu zu erfinden. Ich spreche von jenem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, arbeiten und uns engagieren, und das nicht nur hegemoniale Tendenzen hat, sondern schlicht und einfach eine absolute Hegemonie darstellt. Eine der Herausforderungen bei dieser Neuerfindung wird darin bestehen, das zu vermeiden, was ich ein Durcheinander der Ordnungen nenne. Es geht darum, in der Lage dazu zu sein bzw. zumindest daran zu arbeiten, der Wirtschaft den richtigen Platz zuzuweisen, einen Platz, an dem sie ihre anfänglichen oder ursprünglichen Funktionen erfüllen kann: zum Wohlergehen möglichst vieler Menschen beizutragen. Der Wirtschaft diesen Platz zuzuweisen bedeutet auch, nicht kommerzielle Aspekte der Ökonomie zu bewahren. Es bedeutet, sich dessen bewusst zu sein, dass auch der soziale Austausch eine kommerzielle Komponente in sich trägt, dass es aber auch Räume gibt, die von diesem kommerziellen Austausch unberührt bleiben müssen. Wir brauchen gemeinsame Räume, und zwar nicht kommerzielle Wirtschaftsräume, die nicht von privaten Interessen geleitet sind und dem Wohlergehen möglichst vieler dienen. Einer dieser Wege besteht darin, daran zu arbeiten, dass die Ökonomie ihre zentrale Position aufgibt und ihr einen passenden Platz zuzuweisen.

Foto: © ERSTE Stiftung / APA-Fotoservice / Jacqueline Godany

Ein zweiter, extrem steiniger Weg, den viele WirtschaftswissenschafterInnen unter großen Anstrengungen einschlagen, ist die Vorstellung einer postkapitalistischen Zukunft. Diese Vorstellung trotzt der durchschlagenden Macht des Wirtschaftssystems, in dem wir leben und das uns davon überzeugt hat, alternativlos zu sein, beziehungsweise, sollte es doch Alternativen geben, dass diese Randpositionen einnehmen – und es fällt schwer sich vorzustellen, wie marginale Erfahrungen jemals eine zentrale Stellung einnehmen können. Die Macht dieses Systems besteht darin, uns in einer immerwährenden Gegenwart eingesperrt und uns davon überzeugt zu haben, dass dieses System, in dem wir leben, eine Evolution der ursprünglichen Form von Ökonomizität darstellt, die sich über die Zeit hinweg verfeinert und optimiert hat. Wir befänden uns also am Höhepunkt, in einer Art unveränderbarem Zustand, wir hätten einen Wissensstand und Kompetenzen erreicht, die die ultimative Ausprägung dessen sind, was wir über lange Zeit an wirtschaftlichen Fähigkeiten erlernt haben. Hat man dieses Stadium der Evolution einmal erreicht, wird man nicht mehr zurückgehen. Sobald alternative Formen auftreten, die von alten Narrativen und Kulturen inspiriert sind, erscheinen sie archaisch und rückschrittlich.

Was man dabei gern vergisst, ist, dass unser System seinen Ursprung im 15. Jahrhundert hat, und wie jedes soziale Konstrukt wird es geboren, wächst heran, altert und verschwindet irgendwann aufgrund seiner eigenen inneren Widersprüche, und die menschlichen Gemeinschaften werden andere Zugänge zur Ökonomizität und andere Wege, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, finden. Schon jetzt denken die ÖkonomInnen darüber nach, wie Wertschöpfung ohne Finanzsystem und Banken funktionieren könnte, wenn alle Ressourcen des Planeten verbraucht sind. Was werden wir dann tun? Es ist Zukunftsforschung, aber äußerst ernst, weil sie wissen, dass diese Art zu wirtschaften, die wir kennen, nicht natürlich ist: Es ist eine gesellschaftliche Tatsache, ein Konstrukt, das Ergebnis einer soziohistorischen Dynamik. Wenn man das langfristig betrachtet, sieht man, dass die Menschen immer schon versucht haben, ihre Bedürfnisse auf verschiedenste Arten zu befriedigen, und das werden sie auch in Zukunft tun.

Fangen wir also an, über eine postkapitalistische Wirtschaft nachzudenken. Vor allem, da das derzeitige System, wie wir wissen, alles andere als nachhaltig ist: Sein ökologischer Fußabdruck ist enorm (auf die zentrale Frage der Umwelt komme ich noch zurück) und es ist nicht in der Lage, die Bedürfnisse der Mehrheit zu erfüllen. Es befriedigt die Bedürfnisse einer Minderheit und die Produktionskosten dieses Systems sind auf der ganzen Welt völlig überhöht. Wir wissen bereits, dass es andere Wege gibt: grüne, blaue oder lila Wirtschaft. Wir verfügen über ausreichend Erfahrungswerte, die uns zeigen, dass es alternative Produktionsformen und Möglichkeiten gibt, wie wir unsere Bedürfnisse umweltschonend erfüllen und uns in Richtung eines ökologischen Wandels begeben können. Das ist nicht nur eine intellektuelle und wissenschaftliche Frage, sondern auch eine politische. Aber ebenso ist es eine gesellschaftliche Frage, weil sie mit unserer Vorstellungskraft und unserer Beziehung zur Wirtschaft zu tun hat. Wir müssen noch intensiv an unserer Vorstellungskraft arbeiten, wenn wir die Überzeugung erlangen wollen, dass wir die notwendigen Mittel für ein anderes System, das effizient ist und einem gerechten sozialen Zweck dient, zur Verfügung haben.

Ich möchte an dieser Stelle nicht auf die Berichte des Weltklimarats über alles, was wir bereits wissen und was schon Hunderte Male gesagt wurde, zurückkommen. Was ich nicht verstehe, ist Folgendes: Wie kann es sein, dass wir trotz unseres gesammelten Wissens in Bezug auf diese Situation nicht in der Lage dazu scheinen, etwas zu bewegen und einen wirklichen Wandel einzuleiten? Woran liegt die Dichotomie zwischen dem, was wir wissen, und dem politischen und sozialen Handeln, das darauf basiert? Nehmen wir einmal nur dieses Jahr als Beispiel: Das Global Footprint Network, das sich mit dem ökologischen Fußabdruck beschäftigt, hat für das Jahr 2019 den 29. Juli als den Tag festgesetzt, an dem die Ressourcen des Planeten, die er innerhalb eines Jahres produzieren kann, verbraucht sind. Wir haben jetzt November. Das bedeutet, dass die Menschheit seit Ende Juli auf Pump lebt. Seit Ende Juli haben wir sämtliche Ressourcen für unser Wirtschaftssystem und unseren Lebensstil zur Gänze erschöpft. Um bis zum Jahresende weiterhin essen, heizen und reisen zu können, beuten wir die Ökosysteme und ihre Kapazität zur Regeneration über alle Maßen aus. Dieser Tag, den man „Earth Overshoot Day“ nennt, wurde im Lauf der letzten Jahrzehnte immer früher und früher erreicht.

1961, also vor noch gar nicht allzu langer Zeit, war am Ende des Jahres noch ein Viertel aller Ressourcen des Planeten übrig. Am Ende des Jahres hatten wir von den Ressourcen, die wir zum Leben, Essen und für die Mobilität benötigten, nur 75 % verbraucht – das war im Jahr 1961. Seit 1970 bauen wir Jahr für Jahr ein Defizit auf und borgen uns Ressourcen von der Erde aus, die wir nicht zurückzahlen können. Heute überschreitet unser Konsum die verfügbaren Ressourcen bereits um 70 % und wir bräuchten 1,7 Planeten, um unsere aktuellen Bedürfnisse zu erfüllen. Seit der industriellen Revolution befinden wir uns in einem Zeitalter, das wir Anthropozän nennen. Der Mensch hat einen signifikanten Einfluss auf das Ökosystem und viele WissenschafterInnen vertreten die Ansicht, dass das zum dominierenden bzw. größten ökologischen Problem geworden ist. Der negative Einfluss unseres Handelns macht ein Umdenken bezüglich der Modelle der Industrialisierung, unseres Konsumverhaltens und unserer Beziehung zur Umwelt notwendig, aber damit erzähle ich Ihnen nichts Neues. Wenn wir genauer über diese Frage nachdenken, wird uns bewusst, dass unsere Probleme ontologischer Natur sind und darin begründet sind, wie wir unser Sein in Bezug auf alle anderen Lebewesen definieren.

Unser modernes Zeitalter ist ein Zeitalter der großen Dichotomien: zwischen Körper und Geist, Natur und Kultur. Wir haben eine instrumentale Beziehung zur Natur, die wir in eine reine Ressource verwandelt haben. In dem Moment, in dem wir beschlossen haben, uns die Natur untertan zu machen, haben wir sämtliche andere Lebewesen objektiviert. Der Mensch hat in der zentralen Stellung, die er heute einnimmt, vergessen, dass seine eigentliche Ontologie relationaler Natur war und dass er kein Wesen war, das von allen anderen getrennt war. Er hat sich diese fiktive Vorstellung zurechtgelegt, in der er selbst nicht zu den anderen Lebewesen zählt, die er somit wie Objekte behandeln und für seine eigenen Zwecke benutzen kann. Diese nicht relationale Ontologie ist es, die dazu geführt hat, dass wir alle anderen Lebewesen ausbeuten – eine Situation, aus der wir heute Schwierigkeiten haben auszusteigen.

Es ist natürlich eine philosophische und ontologische Herausforderung, unseren Platz auf diesem Planeten und unsere Beziehungen zu anderen Lebewesen zu überdenken, aber es ist auch eine Herausforderung, die Kategorien, mit Hilfe derer wir das Wohlbefinden evaluieren, in Frage zu stellen. Das BIP hat sich zur wichtigsten Kategorie in dieser Hinsicht entwickelt. Sieht man sich das BIP jedoch an, wird deutlich, dass es nicht alle Produktionskosten erfasst: Weder die Umwelt- und die sozialen Kosten noch unbezahlte Hausarbeit fallen hinein. Die Unternehmen können ihre Gewinne, so sie welche erzielen, evaluieren, aber der gesellschaftliche Zweck der Unternehmen sollte eigentlich genau so bewertbar werden: Inwiefern hat das wirtschaftliche Handeln des Unternehmens oder das wirtschaftliche Handeln im Allgemeinen die Befähigung (capability) des Einzelnen gestärkt – um ein Konzept von Amartya Sen aufzugreifen? Inwiefern hat das wirtschaftliche Handeln zur Freiheit des Einzelnen, das zu tun und zu sein, was ihm wichtig ist, beigetragen? Inwiefern hat das wirtschaftliche Handeln zum Wohlergehen im weiteren Sinne beigetragen?

Auch in dieser Hinsicht gibt es grundlegende Arbeit zu leisten, um die seit dem 18. Jahrhundert dominanten wirtschaftlichen Kategorien in Bezug auf das Wohlergehen hinter uns zu lassen. Wenn unser Ziel das Wohlergehen der menschlichen Gemeinschaften ist, gibt es eine ganze Reihe an immateriellen Faktoren, die absolut grundlegend sind. Als ich hier angekommen bin und herzlich empfangen wurde, erfuhr ich etwa Freundlichkeit und Gastfreundschaft, was zu meinem Wohlbefinden beigetragen hat. Im BIP finden jedoch weder harmonisches Zusammenleben noch Gastfreundschaft Erwähnung, und sie fließen natürlich auch nicht in die Berechnung ein. Das BIP enthält nicht alle relationalen Werte, die zu meinem Wohlbefinden beitragen. Das Wetter, die Tatsache, dass es draußen schön ist und dass die Sonne strahlt und damit zu meinem Wohlbefinden beiträgt, wird im BIP nicht berücksichtigt. Ich könnte Ihnen noch eine Vielzahl solcher Beispiele nennen. Damit möchte ich nur verdeutlichen, dass die Realität auf reine Statistik reduziert und abstrahiert wird. Was zu unserem Wohlbefinden beiträgt, geht über die wirtschaftliche Sphäre hinaus, und dennoch herrschen ökonomische Kriterien in dieser Evaluierung vor.

Wir müssen also unsere Evaluierungskriterien wie zum Beispiel die Arbeit überdenken. Ich möchte das am Beispiel Afrikas veranschaulichen: Wenn man den demografischen Vorhersagen Glauben schenken darf, wird es im Jahr 2100 ca. 4 Milliarden AfrikanerInnen geben, was 40 % der Weltbevölkerung ausmachen wird. Der größte Anteil junger Menschen im Alter zwischen 25 und 45 Jahren wird in Afrika leben. Das bedeutet, dass die Weltjugend afrikanisch sein wird. Angesichts dieser Anzahl an Menschen scheint unser jetziger Ansatz der Erwerbsarbeit schwer durchführbar. Wie soll man all diesen Milliarden Menschen einen bezahlten Bürojob verschaffen? Das bedeutet also, dass wir den Faktor Arbeit überdenken müssen, genauso wie die Verteilung der Einkünfte zwischen Kapital und Arbeit, und dass wir sogar über die Bezahlung nachdenken müssen. Im Grunde ist es ja so, dass wir den Eindruck haben, wir würden für unsere Arbeit bezahlt, wo wir doch in Wahrheit für unseren Job bezahlt werden. Wenn mein Unternehmen mich kündigt, verliere ich mein Einkommen. Mit Arbeitslosenunterstützung kann ich einige Zeit überbrücken, aber das Unternehmen bezahlt weiterhin für den Posten, nur eben jemand anderen, der ihn übernimmt.

Es gibt zahlreiche Überlegungen bezüglich des bedingungslosen Grundeinkommens und philosophische Überlegungen, die besagen, dass alle Menschen und alle Reichtümer dieser Welt Teil eines gemeinsamen kognitiven kulturellen Erbes sind und dass der Zugang zu diesen Ressourcen jedem Einzelnen auf der simplen Grundlage seines menschlichen Daseins offen stehen muss, damit seine Würde gewahrt bleibt. In Dänemark hat man interessante Erfahrungen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen gemacht, das Menschen in einem eigens dafür ausgewählten Viertel ausbezahlt wurde. Es hat sich gezeigt, dass die NutznießerInnen sich zwar mit der Jobsuche länger Zeit lassen, dafür aber dann eine Arbeit finden, mit der sie zufrieden sind. Es hält sie nicht von der Arbeitssuche ab, es macht sie nicht faul, diese Vorurteile haben sich nicht bewahrheitet. Es gibt ihnen aber mehr Freiheit und die Möglichkeit, sich einen Job zu suchen, in dem sie sich entfalten können. Das sind also die Wege, die uns offen stehen:

Erstens, die Mechanismen der Ökonomie überdenken. Eine der dominanten Vorstellungen lautet, dass Wettbewerb die Produktivität steigert. In gewisser Weise stimmt das, weil der Wettbewerb die einzelnen Marktteilnehmer dazu zwingt, ihre Kapazitäten zu vergrößern und zu optimieren. Aber die Spieltheorie hat uns gezeigt, dass Kooperation in der Wirtschaft in vielen Fällen Formen des Gleichgewichts herstellt, die stärker sind als das Konkurrenzgleichgewicht. Bei den meisten Fällen von Konkurrenzgleichgewicht handelt es sich um das sogenannte Nash-Gleichgewicht, das suboptimal ist. Oftmals erzeugen Einverständnis und Kooperation ein weitaus besseres Gleichgewicht als der Wettbewerb. Diese Form des wirtschaftssozialen Darwinimus, die in der Biologie keine Gültigkeit hat und eine schlechte Übersetzung der Darwinschen Evolutionstheorie ist, findet sich als zentrale Kategorie im gesellschaftlichen Raum wieder, indem der Annahme Glauben geschenkt wird, dass wir den Wettbewerb brauchen, um mehr und besser produzieren zu können, was so per se nicht stimmt.

Foto: © ERSTE Stiftung / APA-Fotoservice / Jacqueline Godany

Zweitens, die nicht marktwirtschaftlichen Wirtschaftsräume ausdehnen. Elinor Ostrom, die vor einigen Jahren den Nobelpreis für ihre Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Gut, den Allmendegütern, der Fischereiwirtschaft und der Miteigentümerschaft erhielt, hat gezeigt, dass die Mechanismen des Marktes bzw. der staatlichen Regulierung für die Lösung einer Vielzahl der Probleme, mit denen wir uns beschäftigen, weitaus weniger gut funktionieren als Mechanismen des Einverständnisses, des Verhandelns, der Kooperation und der Diskussion.

Ich möchte auf die Frage zurückkommen, wie wir uns eine postkapitalistische Zukunft vorstellen können. Das große Problem, mit dem wir dabei konfrontiert sind, ist die Tatsache, dass wir Teil unseres Systems sind und es kaum schaffen, es von außen beziehungsweise aus einem anderen Blickwinkel oder aus reflexiver Distanz zu betrachten. Das ist ganz natürlich. Wir sind weder Objekte noch als Subjekte von unseren Objekten getrennt. Wir sind Teil des Raums, den wir beleuchten wollen. Aber es ist möglich, indem wir uns darauf stützen, was bereits da ist, die Erfahrungen, die bereits gemacht wurden und die realen und konkreten Utopien, die wir hier und heute haben. Eines der Missverständnisse in der Vorstellung einer postkapitalistischen Zukunft scheint mir zu sein, dass das kapitalistische System durch eine Alternative ersetzt werden muss, die genauso allumfassend ist. Und nachdem wir dieses ebenso vereinnahmende und allumfassende System nicht sehen können, haben wir den Eindruck, dass diese Aufgabe unmöglich zu lösen ist. Dabei könnten wir versuchen, den Kapitalismus zu schwächen, indem wir Alternativen mit emanzipatorischem Anspruch in seinen Rissen konstruieren – von diesen Rissen gibt es nämlich mehr als genug. Die Märkte haben Risse, das System ist fehlerhaft, und genau in diesen Spalten können wir ansetzen.

Dieses Nachdenken über die postkapitalistische Zukunft muss natürlich mit einer Analyse der Machtverhältnisse und der Bedingungen der Möglichkeiten dieser neuen Welt einhergehen. Die Machtverhältnisse sind heutzutage ungünstig für jene, die sich diese neue Welt wünschen, und zwar auf der globalen Ebene. Aber es gibt ein meiner Meinung nach sehr wichtiges und fruchtbares Konzept, auf das man sich berufen kann, nämlich das der realen Utopie und das der konkreten Utopie. Die Utopie ist ein philosophisches Konzept, das mit dem Begriff des „anderen Orts“ zusammenhängt. Dabei handelt es sich nicht um einen Wunschtraum, der sich niemals erfüllen wird. Es ist vielmehr ein atopos, ein Ort, der nicht da ist. Mithilfe dieser Utopie können wir Räume des Möglichen und der Möglichkeit in der Realität entdecken. Mit ihrer Hilfe können wir sagen, dass die Realität, die wir am heutigen Tag erleben, vor zwei Monaten nur ein Raum in der Wirklichkeit war, eine Idee, die Boris und Verena und ihr Team hatten. Vor einigen Monaten war sie noch nicht Realität. Doch sie haben diesen Raum eröffnet und durch ihr Handeln, das uns zum heutigen Tag und zu diesem gemeinsam erlebten Moment in unserer Realität geführt hat, möglich gemacht. Vor einigen Monaten war es eine Utopie, heute ist es Wirklichkeit geworden. Es war ein Raum in der Wirklichkeit, der auf uns gewartet hat. Er war bereits da, aber es hat unsere Begeisterung, unseren Willen und unser Handeln gebraucht, um ihn zu ermöglichen und zu einem Teil unserer historischen Zeit zu machen.

Das ist das Wichtigste: die Geschichte als Raum von Möglichkeiten zu betrachten. Die Geschichte, die wir erleben, passiert einfach, sie ist keine Notwendigkeit, sondern reich an einer Vielzahl von Möglichkeiten. Alle Alternativweltgeschichten, alle kontrafaktischen Geschichten haben diesen Zweck: die Wirklichkeit unter dem Gesichtspunkt dessen zu sehen, was als Realität firmiert, aber genauso auch die Möglichkeiten zu sehen. Miguel Abensour, ein französischer Philosoph, der voriges Jahr verstorben ist, hat sich viel mit der Frage der Utopie beschäftigt und diese als die immerwährende Suche nach einer gerechten und guten politischen Ordnung bezeichnet. Es geht darum, Folgendes zu sagen: Meine Lebensrealität passt mir nicht, ich bin unzufrieden damit, aber im Raum der Wirklichkeit gibt es Möglichkeiten, wie ich mich weiterhin auf die Suche nach einer weitaus gerechteren und faireren Ordnung machen kann. Die Alternativweltgeschichte hilft uns dabei, die Spannung zwischen Utopie und Realität aufzulösen. Wenn ich von Utopien spreche, meine ich nicht die globalisierenden totalitären Utopien des 20. Jahrhunderts, die in Tragödien geendet haben. Der Beitrag der Utopie besteht darin, uns die Plastizität der Welt zu eröffnen (die Welt ist schließlich plastisch) und die Geschichte als einen Raum von Möglichkeiten und Produktivität zu imaginieren.

Wir befinden uns hier in einem Theater und ich würde gern abschließend die Bedeutung des Imaginären im Prozess der Wirklichkeitsschaffung hervorheben. Cornelius Castoriadis hat ein hervorragendes Buch geschrieben, in dem er zeigt, dass sich Gesellschaften in erster Linie über ihre Vorstellung errichten. Wenn es uns also nicht gelingt, uns eine wohlhabende Welt, in der die Wirtschaft dem Wohlergehen vieler dient, vorzustellen, werden wir es kaum schaffen, diese Welt Wirklichkeit werden zu lassen. Und dieses Imaginäre, diese Utopie, spielt eine grundlegende Rolle, wenn es darum geht, wie mögliche Zukunftsvisionen beschaffen sind. Die große Schwierigkeit der Zukunft besteht darin, dass sie in unserer Vorstellung kaum Form annimmt. Wenn sie eintritt, dann meist in einer Form, die wir uns nicht vorstellen konnten. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, sie mit Intentionalität zu erfüllen.

Mit diesen Worten möchte ich meinen Vortrag gern beenden. Diese Welt, dieses Universum oder diese Realität, in der unser Wirtschaftssystem dazu beiträgt, dass jeder Einzelne von uns viel stärker aufblühen kann und seine anfängliche bzw. ursprüngliche Vision, das Wohlergehen möglichst vieler sicherzustellen, wieder aufnimmt, ist möglich und vorstellbar. Und zumindest für mich kann ich feststellen: Ich habe das Gefühl, dass ein solches System bereits am Vormarsch ist, weil es so viele Menschen an so vielen Orten der Welt gibt, denen völlig bewusst ist, dass diese Zukunft Wirklichkeit werden muss, damit die Welt ein lebenswerter Ort für uns alle wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Dieser Text ist das Transkript eines Vortrages, der anlässlich der Tipping Point Talks 2019 der ERSTE Stiftung am 27. November 2019 in Wien gehalten wurde. Aus dem Französichen von Laura Scheifinger.

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt: © Felwine Sarr. Bei Interesse an Wiederveröffentlichung bitten wir um Kontaktaufnahme mit der Redaktion. Urheberrechtliche Angaben zu Bildern, Grafiken und Videos sind direkt bei den Abbildungen vermerkt. Titelbild: Felwine Sarr bei den ERSTE Foundation Tipping Point Talks 2019. Foto: © ERSTE Stiftung / APA-Fotoservice / Jacqueline Godany

Der vierte Tipping Point Talk wird realisiert in Kooperation mit überMorgen – Der Gesellschaftspolitische Diskurs, ein Projekt der Industriellenvereinigung und des Roten Kreuz, mit Unterstützung der ERSTE Stiftung.